冯放

官方网站

https://artist.artron.net/artists4736

|

性 别:男

出生年份:1962年

籍 贯:湖南省

擅 长:国画

毕业院校:北京电影学院

职 称:教授、一级美术师

流 派:意象、表现

师 承:翟翊;葛维墨;景玉书;

任职机构:北京电影学院当代艺术研究院;潇湘电影集团实验艺术与短片中心

头 衔:北京电影学院当代艺术研究院执行院长

学 历:硕士

艺术家冯放,一位以多媒介手段创作的当代艺术家,有着60后特有的理想主义。

自小在艺术的氛围中成长,冯放从小就认为艺术是神圣的。在过去的数十年里,冯放亲身经历了中国社会的巨变,并深深参与其中,他涉猎绘画、影视美术、导演、文化空间设计等视觉领域的专业。始终为艺术所牵引,兜兜转转,又回到绘画和当代艺术本身,至今已有十余载。

即将在今日美术馆开幕的展览《殇》,缘于2018年的一场展览计划,却因疫情的到来而推迟至今。

十年前,冯放因画鹤而与鸟类族群的命运发生关联;因为疫情,让冯放重新思考自我和艺术,思考人类社会所处的位置。十年后的今天,他以一场社会介入式的当代艺术来向世界提问:“这个世界会好吗?”

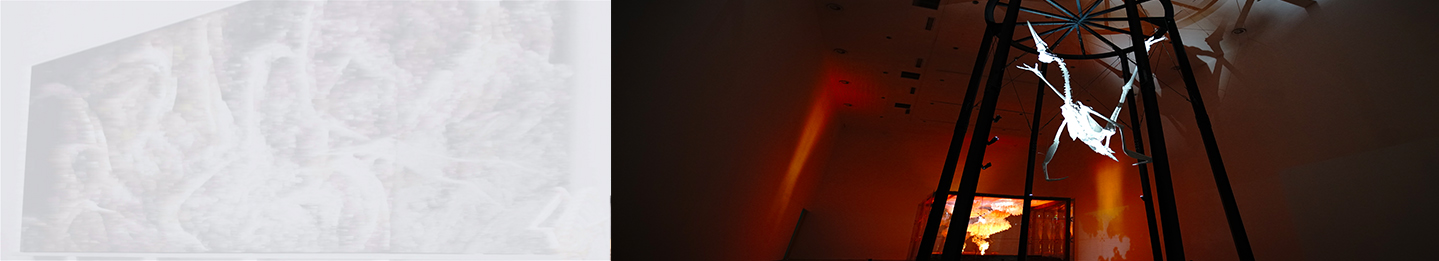

冯放将在今日美术馆打造一个大型的能量场域。进美术馆前的钢架斜面上,近5米的不锈钢“候鸟”雕塑以展览的主形象迎接观众;进入展厅,16米长的浮雕“殇”让人想到被杀戮的候鸟族群的命运;封闭空间里大型装置“烟”呈现美好被毁灭的悲剧力量;9米高钢构内的反吊巨型鸟骨雕塑及地面镜子呈现的倒影表达“照见”你我的追问。

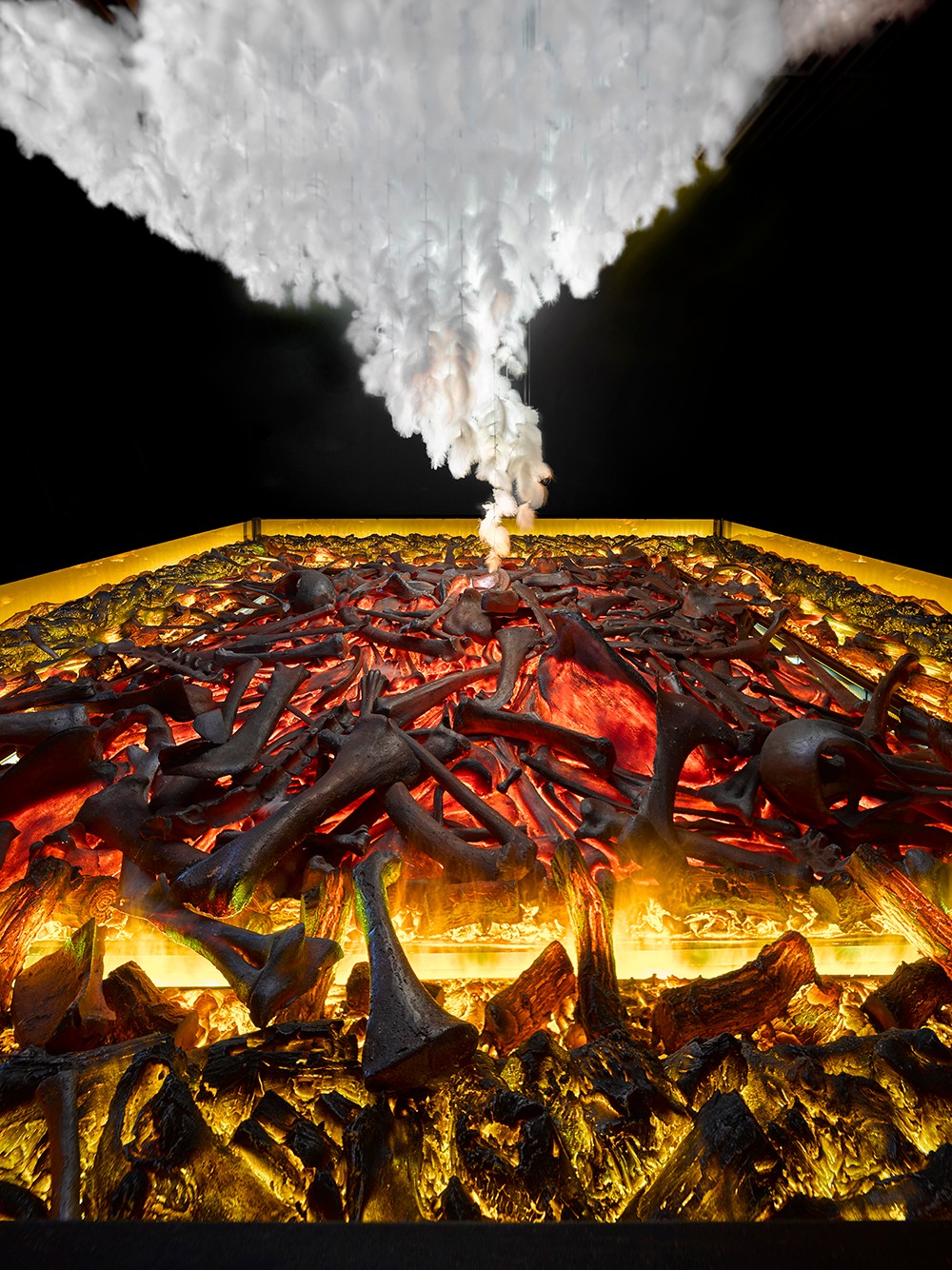

冯放 《烟》装置 400×400×600cm 2020

冯放喜欢鹤,喜欢鹤的灵动、优美,对于鹤的喜爱,也承载了他的精神寄托,冯放崇尚中国传统推崇的“士”的品格,想保持独立的自我,向往闲云野鹤的精神世界。作为候鸟的鹤濒临灭绝,被杀戮的现实,也被他视为“士”精神符号的消亡。

所以他将展览主题“鸟殇”改为“殇”,诉说的是候鸟群体的现实故事,也是在诉说人类自己,诉说生命的共同体,更是他内心的精神追求。

在展览举办前夕,雅昌艺术网对话艺术家冯放,回溯他的艺术成长历程,探讨他所关注的社会与当下,以及他的艺术态度:

对话冯放:

艺术启蒙 从一部皮影戏《龟与鹤》开始

雅昌艺术网:冯老师,首先请您回溯一下您个人成长中艺术的最早启蒙?

冯放:我从小成长在湖南的文艺大院,那里是省剧团所在地。在那样的环境下成长,小伙伴都是文工团的子弟们,大家长大后要做的事儿无非就是当演员、画画、演奏乐器等,这三件事我小时候都做过。

上世纪70年代,那个知青下乡的年代,家里人当然希望我长大后留在城里,就想着给我找点儿事儿做。我的舅外公是剧团的舞美,他早年学西画,在杭州艺专跟潘玉良是一个班。

我就被安排跟着舅外公学画画,但当时太小了,坐不住,舅外公就想怎么让这个小孩儿喜欢学画画呢,他就给我放了一部他制作的皮影戏的片子,叫《龟与鹤》,讲的是龟、鹤斗争的故事,我就记得特别好看,也特别好玩。他跟我说你画画将来就可以做这个。或许也是从那个时候开始,就种下了我对鹤的情结。因为这样一个契机,我才能坐下来认真画画,开始每个星期到他那儿去交作业。那年我九岁。

冯放《网》 390×320×320cm 装置 2020

冯放《殇》浮雕 1600×400m 2020

雅昌艺术网:您如今所关注的艺术主题,其实和童年受到的影响是相关的。

冯放:14岁那年,是1977年初,省艺校面向全省招生。我们院里的小孩都考,省里也特别多考生,艺校招舞美专业35人,我考上了,学了四年舞美。在艺校期间,我们受到了很专业的绘画训练,也打下了很扎实的风景绘画基础。1977年秋天全国高考恢复,在我们还在学习的时候,老师们不断告诉我们将来一定要参加高考,上大学。

因为毕业成绩比较好,我被分配到电影厂做布景。那时候国家要求中专毕业之后两年才能参加高考,我就开始当助理,跟组。当时电影的布景都是画的,影棚很大,画布景就要十米高,我就跟着画布景,跟了三部戏,第四部戏没结束的时候,考上了电影学院。

1983年,电影学院美术系在全国招十名学生,挺难考的。幸运的是,电影学院要考风景创作,我在艺校打下了风景绘画的专业基础,应该是凭这个优势考上了。电影学院的美术系最初是由央美创立的,我们入学之后的主要老师就包括中央美院出身的葛维墨、景玉书等,我记得当时是三十多个老师就带两个班,每班十来个人。四年的学习,得到了扎实的专业训练。毕业之后分配到珠江电影制片厂,那个年代,电影开始受到了社会的广泛关注,第五代导演也登上了历史的舞台,我们这些刚毕业的青年人期待大展拳脚,也都想当导演。

多重身份与转折

雅昌艺术网:这是您的教育经历,跟随专业的老师,受到体系化的训练,为您后来的多重身份打下基础,后来又经历了怎样的个人发展和身份转变?

冯放:在珠江电影制片厂,经过两部影片里担任美术的经历,在青年一代电影人中,“美术”的角色我已经站住了脚,接着我写剧本,筹备自己的影片拍摄,完成了第一部独立电影《浪子情仇》。之后回到湖南,导演了回溯湖南历史的12集电视系列片《三湘风流》。

九十年代初,正值改革开放,整个社会的发展对影视广告需求迅速提升,基于我多年来在美术设计、导演中的历练,我转向影视广告,成为广告导演,一拍就两三年。随着在广告行业的名声渐起,越来越忙碌,挣钱也多了,我却越来越空虚,因为广告是特别浮光掠影的,我想做更有艺术内涵的事情。

1993年,深圳教育局需要美术专干,我就调了过去,就这样从一个热闹的行业进入了安静的环境,我又回到了一个持续绘画的过程。

1996年我接触到了空间设计,当年做建筑设计、空间设计的设计师都出自工科专业,对城市、建筑的文化发掘比较缺乏,而也正是如此,我的过往受到的艺术教育、审美判断、舞美、场景设计、文化挖掘等能力又有了用武之地。转入空间设计两年后,我接到了湖南省博物馆的室内外设计招标项目,正是因为之前这些因素,同时我也曾经拍过湖南历史的影片,对湖南的千年历史比较熟知,在数个专业同行竞争中拿下了湖南省博物馆的设计,博物馆的设计后来得了全国银奖,之后我又主持了湖南电视台卫视演播厅及公共区、中南林业科技大学图书馆等文化空间设计项目,这是我又一次倾心专注的一个领域。深耕了文化项目设计领域之后,我仍在思考我的未来之路,这些年来兜兜转转,从广告到教育,再到文化空间,人到了中年,这些似乎都不是我真正想要的。

直到2007年,我开始真正思考我今后的归宿,我最终的理想还是纯粹的艺术创作。

冯放《惊蛰04》 244×244cm 综合材料 2015

回归绘画与当代艺术

雅昌艺术网:那在选择之前,您的契机是怎样的呢?

冯放:2007年正好是一个节点,首届艺术长沙开幕,很多很熟悉又多年未见的同学都来到长沙,相聚、喝酒、聊天,那种情景和他们对艺术的坚持特别触动我,内心觉得那是我想要走的路,是我想活的状态,关于这条路的思考逐渐坚定起来。那之后我下定决心开始艺术创作。

雅昌艺术网:下了决心之后,您的艺术创作是从哪里开始,方向是怎样的?

冯放:需要确立艺术图像的时候,可能因为少年时被鹤的美震撼到,我还是选择画鹤,2009年开始尝试,运用了多种媒介,水墨、油画、综合材料,都画的是鹤题材。

在绘画方向上,做了大量的尝试之后,选择了对中国传统“意象”的表达。

油画是从西方引进的画种,水墨是中国传统传承而来的艺术,东西方艺术的交融始终是近百年不断在探讨的话题。回溯西方艺术史,从具象到抽象,现代艺术、观念艺术,整个体系被推向极端。而我们中国的水墨,媒材表现、视觉冲击力等角度而言,同样也需要突破。从而,无论是从西方而来的艺术,还是中国的传统艺术,在当代都面临着同样的问题,那就是如何突破的问题,我认为作为中国的画家,“意象”是一条可能的方向。

仔细思考,意象其实就是中国人看世界的方式,从来就没有变过。中国传统艺术就提出气韵生动、以形写神、似与不似之间,这些都构成了中国艺术的审美。

西方艺术在几百年前还在为宗教服务,一路下来,发展为今天的当代艺术。中国的艺术在古代也曾经为宗教服务过,但是随着艺术的发展,中国画为宗教、信仰服务的目的,最后都被艺术本身所征服,凝结成中国艺术的共同审美。中国的诗歌、戏剧也是如此。

鹤主题:从绘画开始 到一场十年的艺术行动

雅昌艺术网:对于鹤这一主题的关注,不仅仅与绘画相关,随着您创作的深入,也逐渐关注到这一族群的命运,并演变成为一种社会介入行动?

冯放:我喜欢鹤的灵动和美好,鹤对于中国文化来说有着特殊的含义,在佛教中,仙鹤是美好的;在道教中,它代表永生和得道成仙;宋徽宗的《瑞鹤图》成为我们今天能看到的非常重要的绘画。

回到当下,丹顶鹤是我国的国鸟,却成为了仅剩1000多只的物种,被列为一级保护珍禽,和熊猫一样。

2012年,我资助了一个隐秘的拍摄行动,该行动记录了发生在我的家乡湖南“千年鸟道”上候鸟南迁途中被大量捕杀的惨烈状况。那时候,民间存在大规模捕杀候鸟的行为。每到鸟类南迁的季节,候鸟迁徙路线上都会撑起无数巨大的网,层层叠叠,配合大的探照灯、非法工具等捕杀候鸟。迁徙的鸟群是由头鸟带的,非法捕杀者通过探照灯、非法猎枪打头鸟,头鸟撞上了网,整个候鸟群就一网收了。那时候的捕杀规模有多大?很恐怖,是由大卡车运输的。这在某些地区甚至形成了一条产业链,成为当地的主要收入来源,这种有规模的违法靠艺术家几个人的力量其实是很难撼动。后来是通过海内外媒体报道,在社会引发关注,促使当地政府介入摧毁了这样的组织。

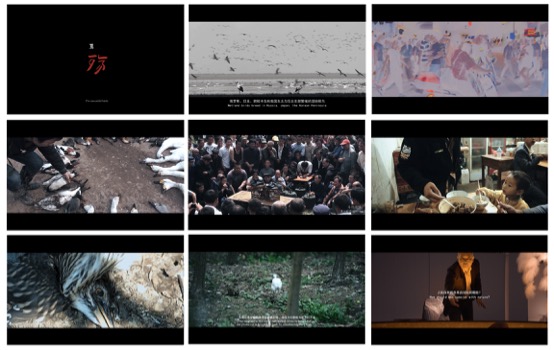

丹顶鹤也是候鸟,我在画画的过程中也在关注这一族群的习性和生存状态。所以从2012年开始,也在通过影片的拍摄持续关注这一现象,累积了多年的素材,一直在编剧本、剪辑,最终形成了影片《鸟殇》。现在看来,这其实是一个当代艺术行动,通过一种身体力行的艺术行为,对社会产生了积极效果。影像作品主要是一线的素材,也加入了疫情以来的镜头,用纪录片的方式呈现,用真情实感诉说我的感受。

冯放《鸟殇》影像 11’3” 2020

雅昌艺术网:其实这些年来,您的艺术创作一方面是以综合材料的方式进行鹤主题的架上绘画,一方面就是以实验影像的方式进行创作,这是您回归当代艺术创作之后的两条线索?

冯放:独立影像的制作的确也是十几年来的一条创作线索。2008年,我回到潇湘电影集团任实验艺术与短片中心主任,数年里制作了多部实验影像作品。其实我一直想做的事是在北京进行艺术创作,恰好电影学院这样一个学术平台也计划要成立影像空间,最后成立了“当代艺术研究院”,我受聘做执行院长。在这个平台上,我进行绘画和实验影像的创作,这其实也是电影学院的美术学学科特色。

雅昌艺术网:当代艺术非常重要的一个因素可能和社会介入有关,您在创作中是否有这样的感受?

冯放:我一直在关注社会热点和社会痛点。但客观的说,《鸟殇》最初并非是以拯救为目的开始的,而是基于热爱,逐渐在过程中才清晰地意识到这是一个当代艺术行动。2018年,和今日美术馆相约,把这一场当代艺术行动形成展览,当时的主题围绕的是“停止杀戮,珍惜生命”。

冯放《候鸟》 500×400×400cm 雕塑 2019

在展览筹备的过程中,疫情来了。我感同身受意识到,我们人类的命运不都是跟候鸟一样吗?人类的命运也是如此,就如被限制在一张无形中的网里一样,我们束手无策,被限制自由,被病毒所侵蚀。

原来展览的主题叫《鸟殇》,其实是有一种人类站在高处俯瞰鸟类命运的视角,当时的立意是想探讨自然和鸟类的保护。但是疫情来后,我领悟到,人类和鸟类的命运是如此相似,是平等的,我们都是这个地球上的共同体,人类只不过是地球生态链上的一环,我们如何对待自然,它就怎么对你。我意识到,我们倡导保护水资源,倡导保护鸟类,倡导保护环境,并不是我们保护它们,而是保护我们自己,这是疫情带给我思考上的改变,所以展览主题改名为《殇》。

最新展览 想呈现一个大型场域

雅昌艺术网:艺术家都是很敏感的,能够敏感的捕捉到世界的巨大变化,就如您谈及的,您重新思考这个生命共同体的存在,重新看待人类和生态之间的关系,所以原来的展览构想被推翻了。无论是在问题探究、思考视角、艺术表达形式等各个方面都因此发生了哪些变化?

冯放:对,不仅仅是展览主题的改变。整个展览的构架也需要改变,之前主要是纯架上作品的展出已无法传达出我的诉说和思考,面对更加重大的题材,我想创造更加具有视觉冲击力的艺术现场。

冯放《网》 390×320×320cm 装置 2020

我考虑全媒介的展出方式,通过装置、雕塑、影像、绘画,想在今日美术馆12米挑高的空间营造一个震撼的场域,用我所能把控的艺术形式来完成我对这场影响全球的疫情的思考,以及在疫情中的感受。展览的第一个作品叫“网”,观众一进展厅就迎面撞见了一张网,呈现的就是我感受的:鸟的命运和人类命运是相同的。

惊蛰10(Jingzhe 10) 2014 244×610 cm 综合材料

下一个作品是我的架上绘画作品,画的主题就是候鸟。作品表现候鸟的命途多舛,以及对候鸟南迁途中生命的壮丽与殒落的感悟。

冯放《殇》 浮雕 1600×400m 2020

《殇》以大型的浮雕装置及红外线、烟雾和鸟鸣、枪响营造氛围,制造身临其境的现场感,我以“墓”的场域来表达对众多物种不断消逝的忧愤,《殇》长十几米,是一个比较有视觉冲击力的,能唤起观众感受力的现场。

冯放 《烟》装置 400×400×600cm 2020

进入12米高的大厅,首先引入眼帘的是大型装置作品《烟》,地上是鸟骨堆砌起来的火堆,黑色的骨头里透着红光,以3D的技术营造出火焰的效果,火苗烧起来,生命化作青烟,烟飘到空中,化作羽毛一样的团团云朵,生命消失了。地上红色的火苗、空中洁白的羽毛,现场的视觉效果是很美的,却又传达出了一种悲剧的力量。这件作品在一个6x6米的空间里,周围是玻璃,观众进不去,只能透过玻璃去观看和体会空间内的氛围,观众可以面对作品留言,参与作品的互动。

冯放《照见》 845×540cm 装置 2020

展览最后的收尾是一件反吊之鸟的装置《照见》,巨型的鸟骨形体,9米高的架构,呈现候鸟被禁锢至死的状态。南迁候鸟生命之途泯灭在现代科技的暴虐中,自由的精灵瞬间化为狰狞的尸骨,令人触目惊心。地面上铺了一面镜子,观众走到边上低头看,鸟和自己都在镜子里,照见了一样的命运。

整个展览现场,我想营造一个“殇”的场域。

艺术照见你我

雅昌艺术网:最后那句“照见了你我”是一句点睛之句,是您对与整个空间和场域打造想传达给观众的核心吗?

冯放:对,说你、我、它如何相处。那个它,可以指动物,可以指人,也可以指地球和生态,以及我们之外的所有国家。这也正是我们整个民族和国家目前所要面临的一个选择题,国家与国家之间未来将会走哪一条路?到底是友好的关系还是敌视的关系?我们正在面临这样的问题。过去,我们改革开放40年,我们享受了黄金发展的时代,我们看到了翻天覆地的变化,像做梦一样一路走来,全球各个国家大融合,形成了今天的世界,而接下来会如何走?

目前我们所看到的全球疫情的爆发,近期亚裔人在世界各地遭受到了歧视引发关注,接下来呢?这个世界到底应该抱有一种悲悯情怀,还是要相互敌对?我们与邻国为友还是为敌,我们去拥抱世界还是撇清关系?我觉得我们所有人、我们国家,和所有国家、全世界一样,都站到了一个十字路口上。

这些问题虽说是人类走向哪里的大问题,却也反馈到我们每个人身上,比如我们不能自由地出国,去世界各地,我们的孩子无法顺利的出国学习,这是个人的切身感受。但是当谈到这样的话题时,我们总觉得自己的力量太小,我们无法掌控自己的命运,但是即使如此,我们依然是一个共同体,从我们自己而言,依然需要去做些什么。我总是想,即使是很多微小的力量,去做就能产生积极的效果。作为一个艺术家,我觉得这是当代艺术必须要做的事。

雅昌艺术网:谈到此处,我觉得冯老师骨子里还是有60后这一代人共同的特点,无论对自己还是对整个社会,都追求一种理想主义,主动去背负社会责任,很多60后的企业家、艺术家都会流露出这种情结,不知道冯老师如何看待你们这代人的共性?

冯放:有人说我们傻,但是我觉得可能是一种家国情怀,就像我们导演一部影片一样,总是要去探究家、国、天下之事,这像是一种侠义的本能。我自己想,我热爱艺术不是热爱它的手段,艺术有一种崇高,它能寄托我的理想。这么多年来我尝试过多个视觉领域的专业,但是每次都在别人觉得我正好做顺了的时候,就转身离开了,他们不理解,其实我是因为没能找到一个表达自我的出口,艺术能承载我的精神追求,这不是赚钱能满足的。

我们这代人有时候是很不现实的,需要找到那个真正能打动我们的东西,就可一辈子为了这个事情而活了,比如我们也觉得电影界的第六代导演有真正浪漫情怀,心里有柔软的一面,而那最柔软的一面是不能给别人看的,说出来会让人觉得很可笑,但那就是情怀。

雅昌艺术网:回到作品本身,作为一个远观者,我看到您前几年的作品无论是油画还是综合材料,其实还是在意象中表现了鹤的美好,这次的作品传达出的气氛却是很悲剧式的,转折很大,为什么?

冯放:我喜欢鹤,它的那种优美是我特别喜欢的。但同时,我骨子里可能有一种对悲剧崇拜式的追求,所以当鹤被捕杀的时候,我最想说的就是美好被毁灭的故事。另外,从文化符号的角度来说,文人志趣要保持自己的独立就是要有闲云野鹤的境界,这么美好的东西被毁灭,其实指向的是文人精神被毁灭,作为文化人,“士”的境界一直是我追求的,当鹤成为一种濒临灭绝的物种时,也意味着“士”的精神消亡。所以我想呼吁的也不仅仅是为了鹤这一个物种,也意味着我们自己的精神,我真正想说的也是这个问题。“殇”背后关怀的是候鸟群体,也是生命的共同体,更是我们自己所追求的某种精神,何以保护美好,何以止殇?

就如策展人彭锋老师所提出的问题:“这个世界会好吗?”

雅昌艺术网:谢谢冯放老师。

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表雅昌艺术网的立场,也不代表雅昌艺术网的价值判断。

下一篇:冯放简介及彭锋对谈

买家服务中心: 400 601 8111 help@artron.net

Copyright Reserved 2000-2026 雅昌艺术网 版权所有

增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号